|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

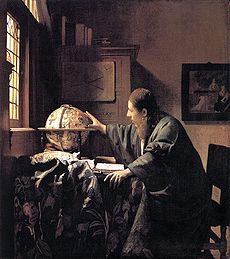

Johannes ou Jan Van der Meer, dit Vermeer ou Vermeer de Delft, baptisé à Delft le 31 octobre 1632, et inhumé dans cette même ville le 15 décembre 1675, est un peintre baroque néerlandais (Provinces-Unies).

Actif dans la cité hollandaise de Delft rattachée à la Maison d’Orange, Vermeer semble avoir acquis en son temps une réputation d’artiste novateur, et avoir bénéficié de la protection de riches commanditaires. Mais une notoriété qui s’est essentiellement cantonnée aux limites du territoire provincial qui était le sien, une production de faible ampleur, évaluée à quarante-cinq tableaux maximum en vingt ans, ainsi qu’une biographie longtemps restée obscure — d’où son surnom de « Sphinx de Delft » —, peuvent expliquer pourquoi le peintre tombe dans l’oubli après sa mort — si ce n’est auprès des collectionneurs éclairés.

Vermeer n’est réellement mis en lumière que dans la deuxième moitié du XIXe siècle, à partir du moment où le critique d’art et journaliste français Théophile Thoré-Burger lui consacre une série d’articles publiés en 1866 dans la Gazette des beaux-arts. Dès lors, sa réputation, soutenue par les hommages que lui rendent les peintres, notamment impressionnistes, et les écrivains, tel Marcel Proust, ne cesse de s’amplifier. Ses tableaux font l’objet d’une véritable traque, rendue plus vive encore par leur rareté, et attirant la convoitise des faussaires. Parmi les trente-quatre lui sont actuellement attribués avec certitude — trois autres faisant encore l’objet de discussions —, La Jeune Fille à la perle et La Laitière comptent désormais parmi les œuvres les plus célèbres de l’histoire de la peinture, et Vermeer est placé, avec Rembrandt et Frans Hals, au rang des maîtres du Siècle d’or néerlandais. Cette fortune tant critique que populaire est confirmée par l’affluence des expositions qui lui sont consacrées, et est alimentée par l’utilisation publicitaire de ses œuvres, ainsi que par des succès de librairie et du box-office.

Vermeer reste essentiellement connu pour ses scènes de genre. Celles-ci présentent, dans un style qui conjugue mystère et familiarité, perfection formelle et profondeur poétique, des intérieurs et scènes de la vie domestique, pour figurer un monde plus parfait que celui dont il a pu être le témoin. Ces œuvres de la maturité présentent une cohérence qui les rend immédiatement reconnaissables, et qui se fonde notamment sur des associations de couleurs inimitables — avec une prédilection pour l’outremer naturel et le jaune —, une grande maîtrise du traitement de la lumière et de l’espace, et la combinaison d’éléments restreints, récurrents d’un tableau à l’autre.

Depuis sa redécouverte à la fin du XIXe siècle, l’œuvre de Vermeer n’a pas cessé d’inspirer les écrivains.

Marcel Proust vouait une admiration à Vermeer, et tout particulièrement à la Vue de Delft, qu’il avait découverte à La Haye, et qu’il revit, avec deux autres toiles du maître, à Paris en 1921, lors d’une exposition consacrée aux maîtres hollandais se tenant au Musée du Jeu de Paume. Dans son célèbre roman-cycle, À la recherche du temps perdu, l’œuvre de Vermeer joue un rôle important. Le personnage de Swann, par exemple, lui consacre une étude dans Un amour de Swann180, et l’écrivain Bergotte, dans La Prisonnière, est victime, devant La Vue de Delft « prêté par le musée de La Haye pour une exposition hollandaise » à Paris, d’une attaque qui précipite sa mort :

« Enfin il fut devant le Ver Meer, qu’il se rappelait plus éclatant, plus différent de tout ce qu’il connaissait, mais où, grâce à l’article du critique, il remarqua pour la première fois des petits personnages en bleu, que le sable était rose, et enfin la précieuse matière du tout petit pan de mur jaune. Ses étourdissements augmentaient ; il attachait son regard, comme un enfant à un papillon jaune qu’il veut saisir, au précieux petit pan de mur. “C’est ainsi que j’aurais dû écrire, disait-il. Mes derniers livres sont trop secs, il aurait fallu passer plusieurs couches de couleur, rendre ma phrase en elle-même précieuse, comme ce petit pan de mur jaune.” »

Un tableau de Vermeer est le mobile du crime dans le roman d’Agatha Christie Les Indiscrétions d’Hercule Poirot (1953).

Dans son essai Les Portes de la perception (The Doors of Perception, 1954), Aldous Huxley cite Vermeer comme exemple de peintre parvenu dans une certaine mesure à saisir les subtilités des textures comme peut les faire percevoir l’usage de la mescaline (ou d’autres drogues similaires).

En 1998, l’Américaine Tracy Chevalier publie le roman La Jeune fille à la perle (Girl with a Pearl Earring) qui a pour sujet la création du tableau du même titre. Bien qu’il s’agisse d’un récit fictif, le livre s’inspire de faits exacts au sujet de Vermeer et de son époque.

Un tableau de Vermeer joue également un rôle central dans Jeune fille en bleu hyacinthe (Girl in Hyacinth Blue, 1999), un roman d’une autre Américaine, Susan Vreeland. À travers huit épisodes, elle suit dans le temps la trace d’une peinture fictive, un procédé qui auparavant avait été développé par Annie Proulx dans Les Crimes de l’accordéon (1996), dont est tiré le film The Red Violin (1998). Une différence importante, cependant, est que Vreeland, dans son roman, suit un ordre chronologique inversé : elle commence au XXe siècle, avec le fils d’un nazi qui hérite du tableau de son père, pour terminer au XVIIe siècle, au moment de sa conception — imaginaire. Ce roman a donné lieu à une adaptation télévisée, Brush with Fate, réalisée par Brent Shields, et diffusée en 2003 sur la chaîne américaine CBS.

Un tableau de Vermeer joue également un rôle central dans Jeune fille en bleu hyacinthe (Girl in Hyacinth Blue, 1999), un roman d’une autre Américaine, Susan Vreeland. À travers huit épisodes, elle suit dans le temps la trace d’une peinture fictive, un procédé qui auparavant avait été développé par Annie Proulx dans Les Crimes de l’accordéon (1996), dont est tiré le film The Red Violin (1998). Une différence importante, cependant, est que Vreeland, dans son roman, suit un ordre chronologique inversé : elle commence au XXe siècle, avec le fils d’un nazi qui hérite du tableau de son père, pour terminer au XVIIe siècle, au moment de sa conception — imaginaire. Ce roman a donné lieu à une adaptation télévisée, Brush with Fate, réalisée par Brent Shields, et diffusée en 2003 sur la chaîne américaine CBS.

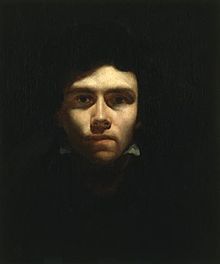

Eugène Delacroix |

|||

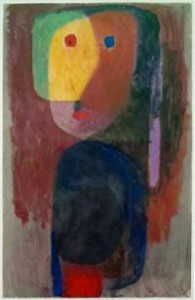

Paul Klee |

Ilya Repine |

||

Claude Monet |

|||

Auguste Rodin |

Edgar Degas |

||

|

|

Vermeer de Delft |

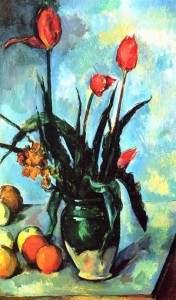

Cézanne | |

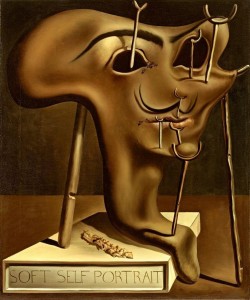

Salvador Dali  |

Viviane Flandre |

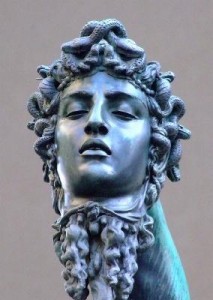

Benvenuto Cellini |